„Stadtplanung kann nie alle glücklich machen und auch nie alle Probleme lösen“

Wojciech Czaja © Florian Albert

Was macht ein Reisender, wenn er nicht reisen kann? Er reist trotzdem. Der Wiener Architekturjournalist Wojciech Czaja setzte sich im Frühjahr 2020 aus Frust auf die Vespa und begann, Wien zu erkunden. Er fuhr in versteckte Gassen, unbekannte Grätzel und an fernab liegende Adressen am Rande der Stadt – und fand auf diese Weise unzählige Orte, die ihn an fremde Städte und internationale Metropolen erinnerten: Havanna am Praterstern, Paris in der Barnabitengasse, New York in der Grinzinger Straße, Konstantinopel im Böhmischen Prater und sogar Atlantis, nur einen Steinwurf vom Schloss Schönbrunn entfernt. Zum Beweis machte er Schnappschüsse mit dem Smartphone. Die fotografische Erzählung „Almost“ ist Ausdruck von Fernweh und Sehnsucht nach der Fremde – und ein Bestseller. Seit Sommer 2024 bietet Wojciech Czaja im Rahmen von Gemma Zukunft, dem Spaziergangsprogramm der Stadtentwicklung, auch eine Weltreise durch Wien an. Wir haben mit ihm gesprochen.

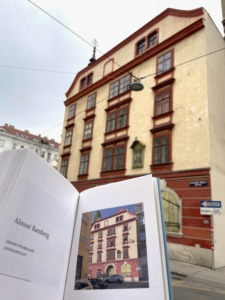

Seit Sommer 2024 bietest Du im Rahmen von „Gemma Zukunft“ Spaziergänge an, die die Teilnehmer*innen nach Angkor Wat und Venedig, nach Salamanca und Bamberg führen, ohne dass sie das Stadtgebiet verlassen. Funktioniert „Almost“ auch als Spaziergang?

Rein geografisch ist das natürlich eine Challenge: Das, was ich während der Pandemie monatelang gemacht habe – auf einem Fortbewegungsmittel wie der Vespa – muss nun auf eine Regionalität heruntergebrochen werden, die auch gut zu Fuß bewerkstelligt werden kann. Ich habe mich bei der Konzeption des Spaziergangs daher auf jene Gebiete konzentrieren müssen, die eine hohe Dichte aufweisen – und das ist natürlich, unter anderem, die Wiener Innenstadt. Rein atmosphärisch finde ich, dass das Nachstellen meiner eigenen Erkundungen sehr gut funktioniert: Wir gehen gemeinsam irgendwohin, ich lasse die Teilnehmer*innen schauen, wir überlegen und erzählen einander, was es für Assoziationen gibt. Warum stehen wir da, um welches Haus geht es, und auf einmal werden die Blicke konzentrierter. Genau so habe ich mich damals – zuerst unbewusst, dann bewusst – dem „Almost“-Projekt angenähert.

Ist es für Dich merkwürdig, jetzt diese Spaziergänge anzubieten, obwohl die Pandemie vorbei ist?

Für mich ist es ein bisschen so wie bei „Being John Malkovich“, ein Spaziergang durchs eigene Hirn, zum Teil hat es sich angefühlt wie ein Nachstellen dessen, was in der Corona-Zeit war. Aber diese Spaziergänge nehmen sehr schnell eine eigene Dynamik an, weil es ein Gegenüber gibt, das auch in Resonanz geht und kritische Fragen stellt. Spannend wird es dort, wo es Differenzen gibt. Beispielsweise, wenn ich an einem ganz bestimmten Ort an Salamanca denke, jemand anderer aber an Bologna, und eine dritte Person sagt: „Verstehe ich nicht.“ Dieser Abgleich, dieses Abfragen der Wirklichkeitskonstruktionen in den Köpfen anderer mit anderen Erfahrungswerten, mit anderen Reiseerfahrungen, mit anderen Ortskenntnissen oder auch einfach mit einem anderen Blick – das reizt mich sehr. Da sprechen wir nicht nur über persönliche Empfindungen, sondern auch über das Kaleidoskop Stadt, über das, was einen städtischen Charakter ausmacht.

„Almost“ war zuerst ein Buch und jetzt führst Du Leute durch Wien. Hat es Dich gewundert, wie einfach dieses Spazierengehen funktioniert?

Ich hatte mir die Frage nicht gestellt, ob es einfach ist oder nicht. Ich habe mich eher gefragt, ob ich dieses Buch als Spaziergang anbieten kann. Challenges nehme ich gerne an! Die größte Arbeit hat vor dem Spaziergang stattgefunden, in der Konzeptionsphase: Worauf konzentriere ich mich, wie lange glaube ich, dass man von A nach B gehen wird, welche Route bietet sich an? Ich hatte zunächst viel zu viele Optionen, in der Durchführung hat sich das dann immer mehr reduziert. Wirklich knifflig war für mich der richtige Einstieg: Vor einem 50er-Gebäude am Schwedenplatz zu stehen, das den meisten eh schon nicht auffällt oder nicht wirklich gefällt, und dann über das Bauhaus zu sprechen – da sagen manchmal die ersten schon: „Echt jetzt, das hier, das ist besonders?“ Oft ist es dann leichter, gemeinsam an einen verwunschenen, verborgenen, tief im Innern verstecken Ort zu gehen. Almost Angkor Wat in der Fischerstiege war auf allen Spaziergängen das Highlight, da muss man durch ein Fitness-Center durchstapfen und in den Keller runtergehen, bevor man erstmal etwas sehen kann und plötzlich vor der alten Wiener Stadtmauer steht. Der größte Zauber ist sicherlich, irgendwo einzudringen, etwas aufzubrechen und etwaige Tabugrenzen zu überschreiten, die es nun mal gibt, wenn man sich in einer Stadt bewegt. Das ist sicher ein Alleinstellungsmerkmal des Spaziergangs.

Wie blickst Du auf die vergangene „Gemma Zukunft“-Saison? Gab es Momente, die Dich besonders überrascht, begeistert oder zum Nachdenken bewegt haben? Wie haben die Teilnehmer*innen auf die Welt in Wien reagiert?

Ein definitives Highlight war für mich ein Spaziergang, bei dem eine blinde Frau dabei war. Bei „Almost“ geht es explizit ums Schauen. Wie kann ich als Guide mit einer Person, die nicht sieht, nicht nur mein Schauen, sondern überhaupt das Schauen auf Dinge teilen? Wie kann ich meine Assoziationswelt erklären und mich in ihre Welt hineinbewegen? Das war eine große Herausforderung! Dadurch aber, dass ich die Dame schon von einer anderen Führung kannte, war ich gut vorbereitet. Ich denke, das hat ganz gut geklappt. Ansonsten hat mich überrascht und begeistert, dass so viele verschiedene Personen an den Spaziergängen von „Gemma Zukunft“ teilnehmen. Die Touren waren prinzipiell ausgebucht, aber der Mix war nochmal eine Besonderheit – dass da nicht nur ältere Semester mit entsprechend viel Tagesfreizeit mitgehen, sondern auch junge Menschen Mitte 20. Ich fürchte, um ehrlich zu sein, ich wäre mit Mitte 20 sicherlich nicht auf die Idee gekommen, an einem Samstag an einem Spaziergang der Wiener Stadtplanung teilzunehmen.

Welchen Beitrag kann ein „Almost“-Spaziergang im Kontext von Stadtentwicklung leisten?

Ich denke, es geht um Sensibilisierung: Darum, Neugierde zu wecken, ein Feingespür für all das zu entwickeln, was Stadtplanung ist. Wie funktioniert Verkehr? Wie funktioniert Infrastruktur? Was sind Besonderheiten in einer Stadt? Was sind Klimaschutzmaßnahmen? Und welche Ideen und Ziele stecken im Bau der U5, der Staub, Lärm und Umleitungen verursacht und so viele Menschen währenddessen nervt? Mit einem Male nimmt man die Stadt unter einem bestimmten Aspekt neu wahr, die Körnung ist eine andere. In meinem Fall bedeutet das, dass Teilnehmer*innen verstehen, warum es so wichtig ist, einen Denkmalschutz zu haben, der festlegt, was als schützenswert gilt, der manche Dinge verbietet und andere wiederum fördert. Und genauso, dass Stadt auch oft etwas Organisches hat, dass sie historisch gewachsen ist und es da und dort auch die eine oder andere Unlogik geben kann und geben darf. Wie entsteht der Charakter einer Stadt? Und was zählt alles dazu?

Hast Du selbst etwas Neues dabei gelernt?

Ja! Nachdem auch ältere Menschen mitgehen, ist mir bei meinen Spaziergängen aufgefallen, wie wenig Sitzplätze es im ersten Bezirk gibt, die keine Schanigärten sind. Man würde glauben, dass es eh überall Bankerln gibt, aber die sind auf wenige, ganz bestimmte Orte wie etwa Parks, Plätze und Fußgängerzonen begrenzt.

„Almost“, also „fast“, ist manchmal auch ein ungnädiges Wort, wenn es darum geht, dass manches eben unerreicht bleibt. Hat sich Deine Einstellung zum Absoluten seit der Pandemie verändert?

Total! Ich habe vollstes Verständnis für alle, die die Pandemie anders erlebt haben – aufgrund von existenziellen Ängsten, von Geld, von Krankheit, von sozialer Isolation. Mich jedoch hat die Zeit in erster Linie beruhigt. Ich bin eigentlich ein unverbesserlicher Perfektionist und Workaholic, ein Besserwisser und Einmischer, ein Consultant und so weiter. Beim Beobachten und im Wiedergeben von Themen, im Wahrnehmen von Stadt, im Verfassen von Texten und auch bei Moderationen war ich immer perfektionistisch, und hatte einen gewissen Anspruch an Absolutheit mir gegenüber mit Null-Prozent-Fehlertoleranz. Ganz oder gar nicht. Je älter man wird, desto eher nimmt auch die persönliche Reife zu und man merkt, dass dieser Perfektionismus kein Lebenskonzept ist, dass man ja selbst nur Teil eines Systems ist und dass es Perfektion eigentlich nicht gibt – übrigens auch nicht in einer Stadt oder in der Stadtplanung.

Was ist heute anders?

Die Pandemie und auch das „Almost“-Projekt waren für meine persönliche und auch berufliche Entwicklung ein Riesenschritt. Ich bin mit mir gnädiger geworden, ich bin anderen und anderem gegenüber offener geworden. Wenn ich das Leuten sage, die mich wirklich kennen, dann lachen die mich aus und sagen: „Ja ja, das glaubst Du ja selber nicht!“ Aber ich habe ein bisschen einen Zugang zum Thema Suffizienz bekommen… Ich habe für mich verstanden: Es muss nicht immer alles sein, man kann auch mit weniger Information, mit weniger Reiseradius, mit weniger Abenteuer ein „Ausreichend“ finden und auch eine gewisse Qualität und einen gewissen Genuss erlangen im Leben.

„Almost“ ist schnell zu einem Bestseller geworden …

Das war schon eine ziemlich arge Entwicklung! Was ist mein Kapital als Journalist? Natürlich die Sprache. Und was habe ich in diesem Buch gemacht? Geschwiegen. Ich habe nur Fotos hergezeigt, ich war Fotograf, war außerhalb meiner Kernkompetenz unterwegs – und ausgerechnet das wird zum Bestseller! Ich finde es immer noch interessant zu sehen, was in dem Moment geschieht, in dem Dinge und Tätigkeiten nicht mehr möglich sind, von denen ich eigentlich glaube, dass sie mich, meinen Beruf, meine Neugierde auszeichnen. Mir hat die Pandemie gezeigt, wie viel Kreativität aus dem Verzicht, dem Verbot und der eigentlichen Verunmöglichung entstehen kann.

Was kann ein Spaziergang, was ein anderes Format nicht imstande ist zu bewerkstelligen? Und welchen Beitrag können Spaziergänge dabei für das Verständnis von Stadtplanungsprozessen leisten?

Spaziergänge liefern dieses Eins-zu-Eins-Erlebnis. Bestimmte Dinge funktionieren gerade nicht mehr so gut im gesellschaftlichen Zusammensein, etwa das Reden, das Schauen, das Zuhören. Bei einem Spaziergang kommt aber noch das Gehen dazu, und das ist wichtig. Dieses Erwandern, was in erster Linie gar nichts Intellektuelles hat, sondern zunächst einmal eine Sinnesanregung ist, hat eine ungeheure Wirkung. Jeder Vortrag und alles, was man sieht und hört, ist eine Reproduktion – gerade in der Architektur. Man zeigt ja keine Originale her, man zeigt und spricht über reproduzierte Bilder. Das ist bei „Almost“ auch der Fall. Aber: Du stehst vor einem Original, vor einem echten Haus, und Du wanderst durch die Stadt wie durch ein Museum. Der Bezug zum Echten funktioniert bei einem Spaziergang besser als bei jedem anderen Vortrag, eben weil ich sehe, worüber gesprochen wird. Beim gemeinsamen Blick auf einen Ort kann jede*r seine und ihre Expertise einbringen.

Möchtest Du „Gemma Zukunft“ etwas mitgeben? Gibt es ein Thema oder ein Gebiet, dem sich das Programm aus Deiner Sicht künftig verstärkt widmen sollte?

Wien präsentiert sich gerne von seiner Sonnenseite. Mich interessieren aber auch die unangenehmen Themen, die Reibung, die Fehler, die Defizite, die genauso Teil des Zusammenlebens sind in einer Stadt. Wo funktioniert die Stadt noch nicht? Wo gibt es Nachholbedarf und warum?

Zum Beispiel?

Ein Thema, das unausweichlich ist und das für viele Menschen unangenehm ist, ist die innere Stadtverdichtung. Da, wo Baulücken geschlossen werden, wo erdgeschossige oder eingeschossige Gebäude abgerissen werden, an deren Stellen dann etwas Siebenstöckiges gebaut wird, was alle furchtbar finden. Über die Qualität dieser furchtbaren Gebäude kann man diskutieren. Eugene Quinn macht das teilweise mit seinen Ugly Vienna Tours. Mich interessiert das Warum: Warum ist manchmal auch ein Abriss oder eine Aufstockung notwendig? Warum ist es notwendig, Baulücken in einer wachsenden Stadt zu schließen? Warum hat sich Wien für Aufstockungen entschieden und Graz dagegen? Wir können nicht immer nur nach außen wachsen, dann sind wir irgendwann in L.A. Wenn wir über diese Orte und Themen sprechen, wird auch die Komplexität von Stadtplanung deutlich. Es wird überall auch die klassischen Gegner*innen geben, die ganz laut „Not in my backyard!“ sagen. Aber gerade da, glaube ich, dass ein Spaziergang diese Partikularinteressen auflösen und deutlich machen kann: Wir reden hier alle mit, und es gibt Dinge, auf die wir uns einigen müssen, sonst funktioniert Stadt nicht! Stadtentwicklung heißt auch, dass manche Leute mit gewissen Entscheidungen unglücklich sein werden. Das ist unvermeidlich.

Du bist ein Vielreisender. Hast Du bei Deinen Reisen auch schon mal Wien in einer anderen Stadt gefunden – also almost Vienna? Wenn ja, wo? Und welchen Teil von Wien hast Du gefunden?

Das erste, was mir an anderen Orten einfällt und wo ich sofort an Wien denken muss, ist diese Wiener Trägheit, eine Art Gemütlichkeit: Wenn mir ein Ort das Gefühl gibt, in der Zeit stehen geblieben zu sein. Die Berliner sagen immer, sie fahren nach Wien, um sich auszuruhen. Dieser verlangsamte Hedonismus – wenn ich das in einer Stadt sehe, dann assoziiere ich das eher mit Wien als mit anderen Städten. Am ehesten erkenne ich Wien auf Reisen in Kaffeehäusern, in Konzertsälen, in historischen Fußgängerzonen, in San Francisco haben mich die Straßenbahnen an Wien erinnert. Vom Baulichen her lassen mich Gebäude des Historismus an Wien denken, das ist dieser Griff in die geschichtliche Trickkiste: Man vermischt alles, egal aus welcher Epoche, und das in einer gewissen Qualität, kombiniert mit Blickachsen auf Kuppeln und Kirchtürme…

Was kann Wien, was andere Städte weniger gut können? Und wo kann Wien von anderen etwas lernen?

Was Wien sicherlich sehr gut kann, sind Partizipation und Mitsprache. Auf der anderen Seite dauern diese Prozesse entsprechend lang. Je mehr Leute ich mitsprechen lasse und je mehr ich diese Prozesse gut moderiere, umso eher habe ich innerlich auch den Anspruch oder den Irrglauben, dass ich eine perfekte Lösung schaffen werde. Genau da sehe ich auch das Potenzial, von anderen Städten zu lernen: Bitte nicht immer alle mitreden lassen! Sondern auch manchmal nur die Expert*innen planen und entscheiden lassen und auf diese Weise in gewisse Prozesse Tempo reinbringen! Wien ist so langsam… Das hat eine Qualität, aber manches darf auch mal ruck-zuck gehen. In manchen Fragestellungen kann man die Verantwortung an die Politik und an die Expert*innen zurückgeben.

Stadtentwicklung denkt in die Zukunft. Was braucht Wien, um als Stadt auch für künftige Generationen lebenswert zu bleiben oder noch lebenswerter zu werden?

Wir haben vorhin über das historische Wien gesprochen, über die gewundenen Gassen der Innenbezirke, über organisch gewachsene Strukturen, über Brüche, Ergänzungen, gewisse Unlogischkeiten – das ist das, was für mich Wien ausmacht. Die neue Stadtplanung lässt so etwas meiner Meinung nach nicht zu. Die Partizipationsprozesse und das Mitbeachten aller Beteiligten erheben den Anspruch, dass man zum jetzigen Zeitpunkt alle Probleme kennt und löst und alle glücklich machen kann. Und das kann man nicht. Stadtplanung kann nie alle glücklich machen und kann auch nie alle Probleme lösen. Und schon gar nicht jene Probleme, von denen wir heute noch nichts wissen. Das ist etwas, was ich der Wiener Stadtplanung ankreide.

Was ist die Lösung?

Das weiß ich nicht, ich bin kein Stadtplaner. Aber ich finde, dass andere Städte den Umgang mit dem Ungewissen besser hinkriegen, also das Übriglassen, das Nicht-alles-jetzt-lösen-Wollen, sondern ungelöste, kleinteilige Ecken übriglassen. Das meint auch ein Aushalten von Brachflächen. Ich denke da beispielsweise ans Tempelhofer Feld in Berlin. Da lasse ich Stadt entstehen und lasse gleichzeitig aber zu, dass erst in 20, 30, 40 Jahren auch noch was Weiteres entstehen kann. Eine solche zeitliche Collage wird in Wien nicht zugelassen. Wien hätte auf dem Tempelhofer Feld schon längst die Seestadt Aspern errichtet. Wir nehmen neue Stadtgebiete in Angriff, und dann wird dort alles für die nächsten 100 Jahre gelöst. Alles aus einem Guss, perfekt, jetzt und sofort. Wo bitte wird die Seestadt Aspern in 20, 30 Jahren noch Entwicklungsmöglichkeiten haben?

Also mehr „Almost“ für Wien?

Absolut! Ein Freund von mir aus Buenos Aires war zu Besuch in Wien und Berlin. Wir haben uns anschließend unterhalten und die Städte miteinander verglichen. Er war am Überlegen, ob er nach Wien oder nach Berlin zieht – und ist dann letztlich nach Berlin gezogen. Er meinte „Wien ist zwar viel schöner, aber in Wien habe ich nicht den Eindruck, dass ich da noch einen Beitrag leisten kann, etwas zu vervollständigen. Wien ist fertig gedacht. Und selbst da, wo es noch weiterwächst, wächst es im Rahmen einer bereits vorausgedachten Matrix.“ Er könne sich in Wien nicht mehr einbringen. Berlin aber, sagt er, brauche ihn. Ich wünsche mir und vor allem kommenden Generationen, dass die Stadt Lücken akzeptiert. Ich wünsche mir einen Wildwuchs, ein Bekenntnis zu Fehlern, das Aushalten, dass etwas vertagt wird und dass es in der Wiener Matrix ein paar Maschen gibt, in denen man sich ausbreiten kann. Weg vom Perfektionsanspruch und hin zum Mut, auch einmal etwas nicht sofort lösen zu müssen. Eine Einladung zu einer Fehlerkultur, zu einem Kontrollverlust.

Das Interview führten Gabriele Berauschek und Barbara Slotta, Abteilung für Stadtentwicklung und Stadtplanung.

Gemma Zukunft startet bald wieder in die Spaziergangssaison, hier finden Sie ab Anfang April die Touren 2025. Das Programm wird laufend erweitert, auch der Almost-Spaziergang ist in der Saison 2025 wieder dabei!